Что пишут в блогах

- Мы незаметно перескочили странную границу

- Книга «SQL. Курс молодого бойца» уже в продаже!

- Перестать лайкать лайки

- Питер Сенге. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации

- Итоги 2025 года (родилась дочка, конференции, курс по ChatGPT)

- ChatGPT, подсчитай количество страниц в книге и авторских листов

- Вайб-кодинг и вайб-тестинг — полный гайд на реальных проектах в Cursor и ChatGPT

- Новогодний QA квиз

- Не просри свое время

- Гуру на Урале 4 декабря

Что пишут в блогах (EN)

- The Code You Can’t Delete

- AI and Testing: Personal Marketability

- Writing a recommendation

- Everyone is NOT Responsible for Quality

- My LinkedIn break - six weeks in

- AI and Testing: Scaling Tests

- When you outsource testing to the AI, you lose the ability to understand your system

- User Error (Update)

- The Box and The Arrow.

- Contraption.AI

Онлайн-тренинги

-

Школа Тест-АналитикаНачало: 11 февраля 2026

-

Bash: инструменты тестировщикаНачало: 12 февраля 2026

-

Chrome DevTools: Инструменты тестировщикаНачало: 12 февраля 2026

-

Docker: инструменты тестировщикаНачало: 12 февраля 2026

-

Git: инструменты тестировщикаНачало: 12 февраля 2026

-

Python для начинающихНачало: 12 февраля 2026

-

Азбука ITНачало: 12 февраля 2026

-

SQL: Инструменты тестировщикаНачало: 12 февраля 2026

-

Регулярные выражения в тестированииНачало: 12 февраля 2026

-

Школа для начинающих тестировщиковНачало: 12 февраля 2026

-

Программирование на C# для тестировщиковНачало: 13 февраля 2026

-

Логи как инструмент тестировщикаНачало: 16 февраля 2026

-

Тестирование REST APIНачало: 16 февраля 2026

-

Техники локализации плавающих дефектовНачало: 16 февраля 2026

-

Тестировщик ПО: интенсивный курс (ПОИНТ) со стажировкойНачало: 17 февраля 2026

-

Тестирование GraphQL APIНачало: 19 февраля 2026

-

Charles Proxy как инструмент тестировщикаНачало: 19 февраля 2026

-

CSS и Xpath: инструменты тестировщикаНачало: 19 февраля 2026

-

Инженер по тестированию программного обеспеченияНачало: 19 февраля 2026

-

Программирование на Python для тестировщиковНачало: 20 февраля 2026

-

Selenium IDE 3: стартовый уровеньНачало: 20 февраля 2026

-

Автоматизация тестирования REST API на JavaНачало: 25 февраля 2026

-

Автоматизация тестирования REST API на PythonНачало: 25 февраля 2026

-

Тестирование безопасностиНачало: 25 февраля 2026

-

Тестирование мобильных приложений 2.0Начало: 25 февраля 2026

-

Автоматизация тестов для REST API при помощи PostmanНачало: 26 февраля 2026

-

Применение ChatGPT в тестированииНачало: 26 февраля 2026

-

Практикум по тест-дизайну 2.0Начало: 27 февраля 2026

-

Тестирование производительности: JMeter 5Начало: 27 февраля 2026

-

Организация автоматизированного тестированияНачало: 6 марта 2026

-

Программирование на Java для тестировщиковНачало: 6 марта 2026

-

Тестирование без требований: выявление и восстановление информации о продуктеНачало: 9 марта 2026

-

Школа тест-менеджеров v. 2.0Начало: 11 марта 2026

-

Автоматизация функционального тестированияНачало: 13 марта 2026

-

Создание и управление командой тестированияНачало: 19 марта 2026

-

Тестирование веб-приложений 2.0Начало: 20 марта 2026

-

Аудит и оптимизация QA-процессовНачало: 3 апреля 2026

| Четыре фрейма тестирования, часть 3 |

| 09.09.2025 00:00 |

|

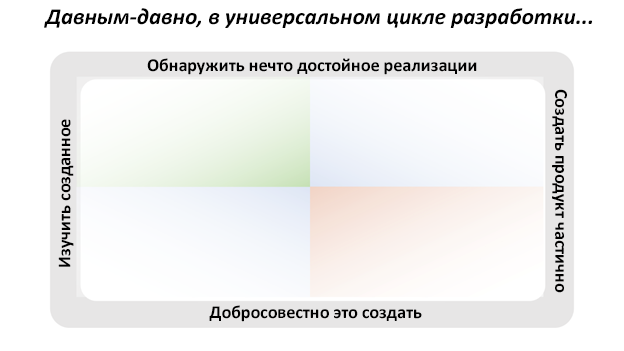

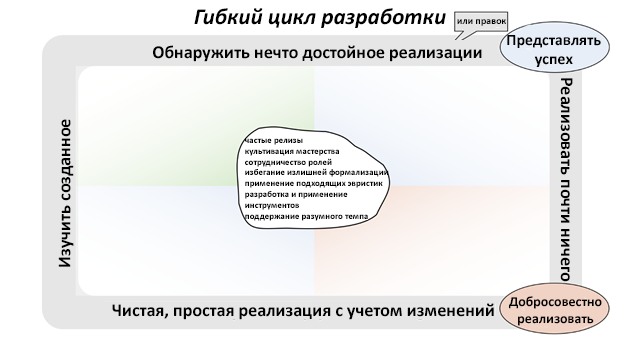

Автор: Майкл Болтон (Michael Bolton) В предыдущей части мы рассмотрели, чего хочет бизнес: продукт с высокой ценностью и низкими затратами на разработку. На этот раз мы посмотрим на ситуацию под немного другим углом: как бизнес получает то, чего он хочет? Существует некий универсальный цикл разработки. Независимо от того, какую модель разработки вы используете, она, скорее всего, выглядит примерно так:

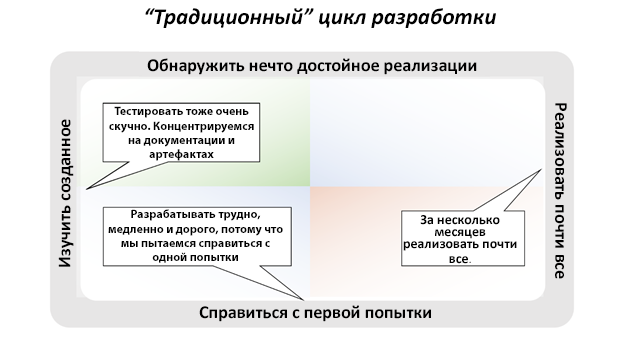

Поскольку это цикл, он начинается сверху и продолжается по кругу, пока мы не остановимся — возможно, всего один раз (что маловероятно), или миллион раз, или где-то между этими крайностями. В качестве примера чего-то среднего можно привести условную (карикатурную) модель разработки, которая выглядит примерно так: Цикл разработки начинается с того, что мы обнаруживаем что-то, что стоит реализовать. Поскольку ошибки, как правило, отнимают много времени и ресурсов, мы хотим разрабатывать продукт добросовестно — неспешно, очень медленно и аккуратно, стараясь с самого начала сделать всё как надо. После того как мы определили, что именно стоит построить, мы начинаем анализировать, планировать, проектировать и программировать продукт — завершая каждый из этих этапов, прежде чем перейти к следующему. Когда проектирование завершено, мы начинаем полноценную разработку продукта — почти полностью, за месяцы или даже годы. Мы не хотим получить ошибки и во время тестирования, поэтому занимаемся обширным и тяжеловесным планированием тестирования, сосредотачиваясь на документации и артефактах. Мы не хотим, чтобы умы тестировщиков были «испорчены» избыточным знанием о том, чем занимаются разработчики, поэтому мы сохраняем их «независимыми» — по сути, изолируя тестировщиков и процесс тест-планирования от разработчиков. (Напоминаю: это утрированная, карикатурная модель.)

Затем, когда почти весь продукт уже готов, тестировщики начинают его изучать — и поскольку тестирование было отложено до «фазы тестирования», которая наступает только после завершения «фазы программирования», мы с удивлением и ужасом обнаруживаем множество проблем при первом же реальном взаимодействии с продуктом. Во-первых, мы замечаем, что артефакты тестирования — тест-планы и тест-кейсы, основанные на документации к планированию разработки — не соответствуют тому, что на самом деле было реализовано. Продукт, который все представляли себе в начале, — это не тот продукт, что у нас получился. Это, впрочем, неудивительно и вполне логично, ведь обучение, озарения, адаптация и инновации происходят прямо по ходу работы над продуктом. Обнаружив проблемы или препятствия в ходе реализации плана, команда разработки находит обходные пути. Эти обходные пути получают приоритет, в ущерб поддержанию в актуальном состоянии проектной документации, дизайна и сопутствующих материалов. Во-вторых — и столь же быстро — когда тестировщики переходят к реальному тестированию, они находят массу багов, несмотря на то что все старались с самого начала сделать всё правильно. После этого первого цикла, состоявшего из многомесячной «фазы разработки» и намного более короткой «фазы тестирования», начинается череда более коротких, панических циклов, в которых разработчики пытаются срочно исправить баги, находясь под давлением сроков.

Всё это — типичная, хотя и слегка карикатурная, история разработки, получившая название «водопадная» модель (Waterfall). Интересно, что в статье Уинстона Ройса “Managing the Development of Large Software Systems”, в которой впервые была описана водопадная модель, само слово «водопад» не упоминается, и сам Ройс подчёркивал, что разработка на самом деле так не происходит. Но, по-видимому, кто-то увидел наглядную диаграмму и подумал: «Прекрасно, прекрасно!» — и вот так родилась водопадная модель. В 2001 году Манифест гибкой разработки программного обеспечения (Manifesto for Agile Software Development) предложил альтернативный подход, обозначив четыре группы ценностей: Мы открываем для себя лучшие способы разработки программного обеспечения, практикуя их и помогая другим. В ходе этой работы мы стали ценить:

То есть, хотя мы и признаём ценность элементов справа, мы больше ценим то, что слева. Ценности были подробнее раскрыты через двенадцать принципов:

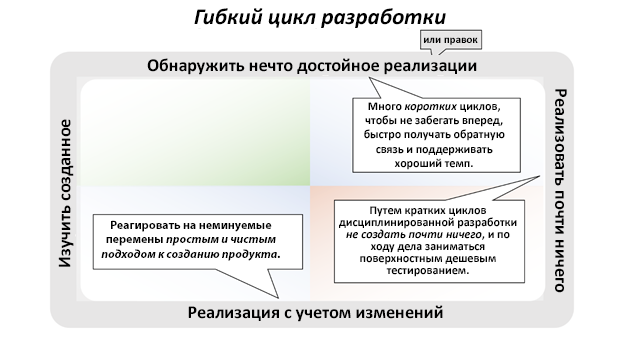

На практике в Agile было два основных принципа, контрастирующих с водопадной моделью. Первый — вместо «сначала построить почти всё» предлагалось «сначала построить почти ничего». Второй — строить не «как получится», а чисто и просто, с расчётом на будущие изменения. (Кстати, одна из первых книг, ставших классикой гибкой разработки — Extreme Programming Explained Кента Бека — имела подзаголовок «Прими изменения».)

По-моему, все эти принципы — по крайней мере на первый взгляд — вполне разумные и достойные. Манифест и Принципы предлагали гораздо более прагматичный и человекоориентированный подход, чем преобладавшие на тот момент модели разработки программного обеспечения. Мы можем обобщить Принципы и на их основе вывести идеи, которые лежат в основе всех аспектов разработки:

Вот таким образом выстраивается цикл разработки, в центре которого лежат эти общие принципы.

Можно согласиться, что это выглядит как довольно неплохой способ организовать получение бизнесом желаемого — и путь к этому с точки зрения гибкой разработки ПО. И всё же, похоже, аджилисты кое-что упустили... А где же тестирование?Увы, ни в Манифесте, ни в Принципах нет ни слова о тестировании; не упоминаются ошибки, критическое мышление, возможность проблем или неудач. Речь идёт лишь о ценном и работающем программном обеспечении: «Работающее ПО — главный показатель прогресса». Но… а как мы определяем, что оно работает? Хорошо, если продукт попадает к заказчику как можно скорее — но разве не стоит подумать о том, какие проблемы можно было бы выявить до поставки, чтобы не тратить время клиента зря? Пренебрежение к тестированию в Манифесте и Принципах отражает то, что их авторы и ранние сторонники гибкой разработки были, прежде всего, программистами. А быть программистом — значит обладать большой долей оптимизма, верой в то, что мы сможем решить проблему с помощью кода. Как я однажды сказал: Разработчики имеют отличные навыки, опыт и неявное знание об увязывании мира людей с миром машин. Чего у них нет – и не только у них, а почти у всех – так это намерения найти проблемы. Разработчик заинтересован в том, чтобы решить проблемы человечества. Однако ответственная команда разработки должна быть осведомлена о проблемах и рисках, чтобы управлять ими. И это начинается с признания, что мы можем ошибаться, и некоторые проблемы могут ускользнуть от нашего внимания. Тестирование — это процесс оценки продукта путём его изучения через опыт работы, исследования и эксперименты, с целью узнать его текущее состояние и обнаружить проблемы. Итак, теперь мы разобрались, чего хочет бизнес — и как он может этого добиться с помощью разработки. В следующий раз мы рассмотрим, чего бизнес может ожидать от тестирования. |